통상 세계 주요국 중 신기한 중앙은행을 가진 나라를 꼽으라면 일본의 중앙은행, 'Bank of Japan(BoJ)'을 떠올리는 분들이 많을 것입니다. 무제한 양적 완화와 마이너스 기준금리, 수익률 곡선 통제 등 일반적인 중앙은행에서 잘 하지 않는 각종 통화 정책들을 활용해 끝끝내 경제 붕괴를 막아낸 일본은행의 행보가 그 예시일 것입니다.

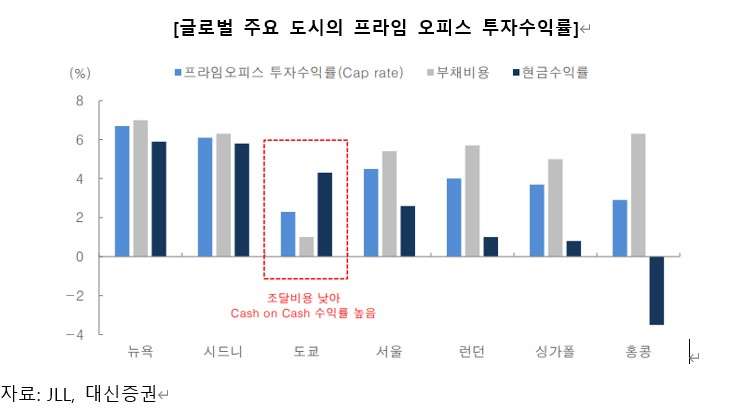

아베노믹스가 시작된 2010년대 초 이후 일본은행이 저금리와 확장 기조를 유지하면서 일본에서는 부채 조달 비용이 낮은 상태가 유지되었고, 상대적으로 자산 매입 시 부채 조달의 비중이 높은 부동산 관련 사업에서의 수혜가 이어졌습니다. 그 예로 도쿄의 고급 오피스의 cap rate은 2%를 살짝 넘는 정도에 불과하지만, 0.5%~1% 사이의 낮은 금리에 부채를 조달할 수 있기 때문에 실제 현금 수익률은 4%를 넘는 투자하기 좋은 시장이 될 수 있었습니다.

하지만 이러한 일본은행의 저금리, 확장 통화정책으로 인한 부동산 섹터의 간접적 수혜 이외에 직접적으로 일본 리츠에 큰 영향을 미쳤다는 사실을 아는 분들은 많지 않습니다. 직접 보유하고 있지는 않지만, 일본은행은 지방 은행들이나 신탁을 통해 여전히 많은 일본 리츠들의 지분을 취득해 왔습니다.

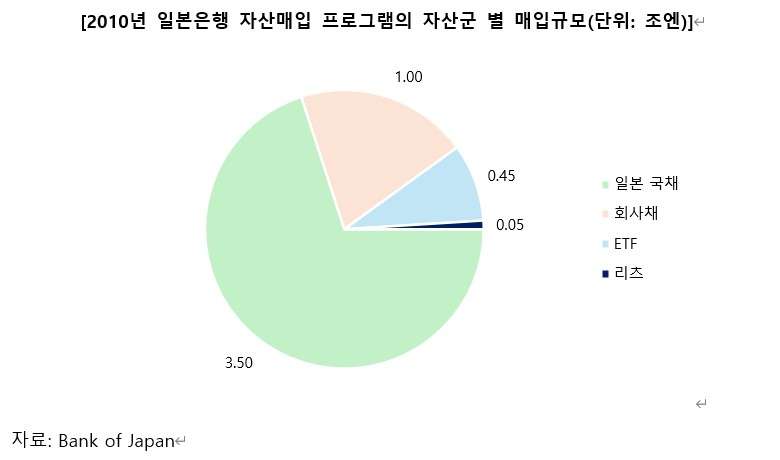

글로벌 금융 위기가 전 세계를 휩쓸고 간 2010년, 일본은행은 다른 나라들과는 달리 단기 금리를 더 이상 내릴 수 없다는 결론을 내렸고, 이에 자산 매입 프로그램을 도입해 직간접적으로 시장에 나와 있는 국채, 담보부채권 등을 매입하여 장기 금리 하락과 리스크 저감을 목표로 했습니다. 이 때 일본은행의 매입 대상에는 리츠가 포함돼 있었습니다.

3.5조엔의 국채나 1조엔의 회사채 대비 500억엔의 리츠는 얼핏 보기에 그렇게 큰 금액이 아닌 것처럼 느껴지지만, 시장 규모와 비교해 보면 이야기는 달라집니다. 2010년 말 당시 일본 리츠의 시가총액 합계는 3.7조엔으로, 중앙은행이 전체 리츠의 1.4%를 매입하는 것이었습니다. 현재 국내 리츠 시가총액이 약 9조원이니 한국은행이 1,260억원의 국내 리츠를 매입하는 것과 같은 규모입니다.

다만 일본은행 입장에서도 리츠라고 이름 붙은 모든 자산을 다 사 주는 것은 위험했습니다. 같은 리츠 섹터 내에서도 재무 상태나 자산의 퀄리티, 신용도에 따라 다른 양상을 보일 수 있고, 부실한 리츠를 매입했다가 주가가 크게 하락하거나 파산에 이르면 책임을 물을 수도 있기 때문입니다. 때문에 일본은행은 연간 200억엔 이상 거래되는 신용등급 AA 이상 리츠에 대해 최대 5%의 지분을 매입할 수 있다는 조건을 함께 제시했습니다.

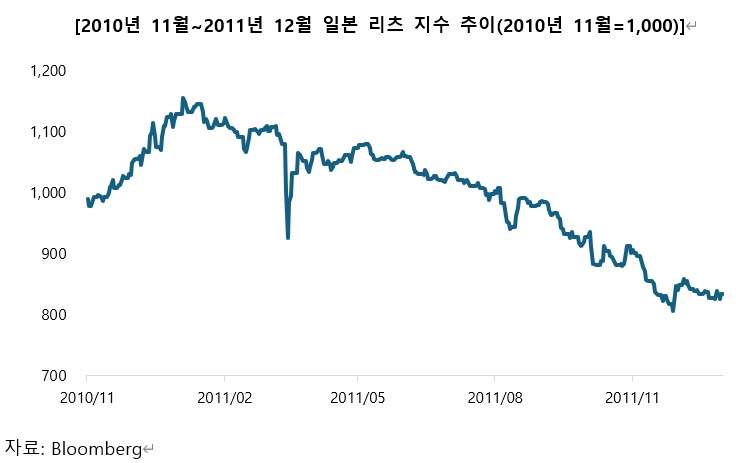

최초 일본은행이 매입 계획을 발표한 2010년 12월 당시 일본은행의 목표는 1년 간 500억엔의 리츠를 매입한 후 시장 안정화를 꾀하는 것이었지만, 높아진 우려와 불확실성이 시장에 지속적으로 영향을 미치면서 리츠 지수는 하락을 거듭했습니다. 일본은행이 매입계획을 발표하고도 1년 간 20%에 가까운 낙폭을 기록한 리츠 지수를 두고 일본은행은 매입 규모 확대와 기간 연장을 지속해서 발표했습니다.

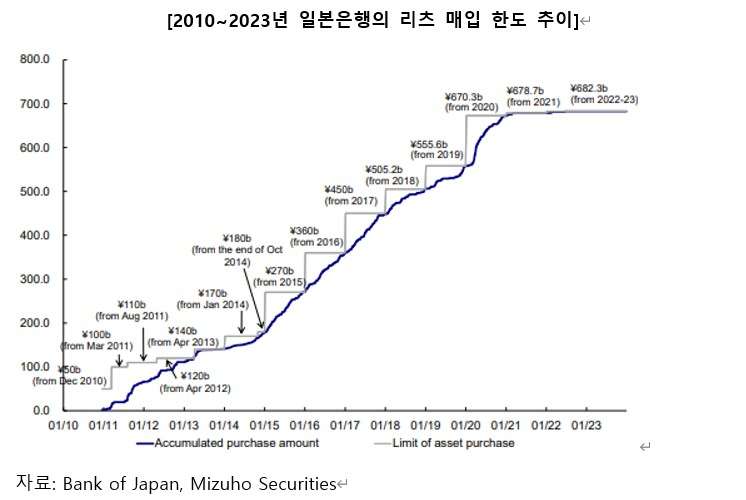

2010년 12월 발표한 500억엔의 매입 규모는 2011년 3월에 1,000억엔으로, 2011년 8월에는 1,100억엔으로 늘어났습니다. 이렇듯 정책적 장기 투자로 하방을 방어했던 일본은행의 도움에 힘입어 리츠들은 낙폭을 줄일 수 있었고, 이후 아베노믹스가 2012~13년에 걸쳐 진행되면서 저금리 확장 기조는 리츠들에게 수혜로 이어졌습니다. 리츠 지수도 크게반등했고, 이후 10년 간 리츠들의 시가총액이 5배로 늘어나는 동안 물 밑의 지원자였던 일본은행의 영향이 있었던 것입니다.

다만 일본은행은 리츠가 상승세로 돌아선 2010년대 중순에 들어서도 리츠 매입을 멈추지 않았습니다. 2011년 8월 1,100억엔이었던 매입 규모는 2015년 2,700억엔, 2018년 5,052억엔으로 3년마다 2배 가까이 늘어났고, 최초 제한이었던 개별 리츠의 취득 한도 5%가 꽉 차면서 일본은행은 2016년 1월 개별 리츠에 대한 취득 한도를 10%로 상향했습니다. 이에 따라 일부 리츠들에 대해서는 10%에 가까운 수준까지 지분을 늘린 일본은행은 2024년 6월 말 총 23개 리츠에 대해 5% 이상의 지분을 취득했다고 공시했습니다. 2024년 말 기준 일본 상장리츠가 57개임을 감안할 때 40%에 달하는 것입니다.

이러한 일본은행이 다시 한번 주요 매수자로 나선 시점은 팬데믹이 시작된 2020년으로, 2019년 5,556억엔으로 설정한 리츠 매입 한도를 6,703억엔으로 확대, 2019년 리츠 전체 시가총액 대비 4.1%까지 한도를 늘렸습니다. 2020년 초 일본 리츠 지수가 전년 말 대비 30% 가까이 하락했기 때문에 일본은행은 사실상 다시 한번 하락기에 방패 역할을 해 준 셈입니다.

이와 같이 중앙은행이 직접 리츠의 지원자 역할을 자처하는 것은 여러 가지 측면으로 해석될 수 있습니다. 투자자 입장에서는 시장이 큰 폭으로 하락할 위험이 있을 때 중앙은행이 주요 투자자로 남아 있고, 심지어 매입 규모를 늘려 낙폭을 제한할 수 있다는 점에서 과도한 폭락에 대한 방패라는 생각을 가질 수 있습니다. 이는 일본 리츠 시장 투자에 있어 안정성을 높이는 지표로 인식될 수 있고, 특히 안정적인 배당수입을 원하지만 가격 변동을 제한하고자 하는 투자자들의 유입을 도와 왔습니다.

하지만 중앙은행이 적극적으로 매입한 자산에 대해서는 항상 우려가 뒤따르기 마련입니다. 양적 완화 이후에는 정책이 바뀌면서 양적 긴축이 나타날 수 있고, 전체 리츠 시장의 4~5%를 차지하는 일본은행이 리츠를 매각하기 시작하면 그 물량이 미치는 영향은 결코 작지 않을 것입니다.

2023년 4월 우에다 가즈오가 일본은행 총재로 취임한 후 통화정책 정상화를 위해 2024년 3월 마이너스 금리 정책을 종료하고 8월에는 국채 매입 규모를 축소한 데 이어 올 9월에는 보유 중인 ETF와 리츠의 매각을 발표했습니다. 장부가로는 37조엔, 시장 가격으로는 70조엔이 넘는 자산들을 매각해야 하기 때문에 시간 상 100년 이상이 소요되는 매우 적은 물량에 대한 매각 발표를 했음에도 불구하고 시장에서는 일본은행이 증시의 지원자 역할을 내려놓는다는 우려에 하락세가 나타날 정도로 시장에서는 이를 예민하게 받아들이고 있습니다.

일본 리츠 하락기의 방패가 되어 주었던 일본은행이 리츠의 상승기가 도래한 후에도 방패 역할을 지속할 수 있을지, 혹은 오히려 상승을 제한할 수 있는 천장 역할로 바뀔 지에 대해서는 현재도 많은 논의가 이어지고 있습니다. 이에 따라 일본은행이 보유한 대규모의 리츠 지분 또한 뜨거운 감자가 될 것으로 보입니다.